|

ジュノー大通りに戻ってモンマルトルの丘の頂にそびえるサクレ・クール寺院を目指すべく緩やかな坂道を登ります。

11番地のHameau des Artistes(芸術家の集落の意)はルピック通りで入れなかったムーラン・ドゥ・ラ・ギャレットの丘の上になり、残念ながらここでも中には入れません。一体中はどんなところなんでしょう? "芸術家の集落"という名前にも好奇心をそそられます。

2番地bisのジラルドン小路(Impasse Girardon)には児童遊園があって、元気な子供の声が響いています。子供等が元気に遊ぶ姿はいつ見ても心が和みますね。

|

|

ジュノー大通りがノルヴァン通り(Rue Norvins)と名前を変える所に開けるのがマルセル・エイメ広場(Place Marcel Ayme)。マルセル・エイメ(1902-1967)は小説家で、この広場に面する26番地の建物に住み、ここで息を引き取っています。

彼の作品はモンマルトルが舞台の物語が多いのと、ちょっと奇妙な主人公が登場するのが特徴。なにか世の中を風刺するようなタッチで話が展開していきます。

代表作のひとつ「壁抜け男(Le Passe-Muraille)」は映画やミュージカルにもなり、日本でも2000年に劇団四季が石丸幹二氏の主演、浅利慶太氏の演出で上演されました。僕も見に行きましたがさすがは「違いの分かる男」石丸氏。甘く切ない恋物語の主人公デュティユルを演じていました。

|

|

物語のあらすじを紹介します。

主人公のデュティユルは冴えない役人。怠け者の同僚に囲まれながらもこつこつと働く彼はある日突然自分に壁を通り抜ける能力があることに気づいてしまいます。デュティユルはこの能力を使って嫌いな上司を混乱させることに成功! これをきっかけに次々と大胆な行動にでます。

パン屋に忍び込んでは浮浪者に施し、宝石店に忍び込んでは娼婦にプレゼントと、義賊気取りで「怪盗ガルーガルー」を名乗ったデュティユルはモンマルトルの貧しい人々の敬意と喝采を受け絶好調!

そんな時に出会ったのが薄幸の人妻イザベル。彼女は夫の悪徳検事に家に閉じ込められ束縛されていました。イザベルに振り向いてもらいたいデュティユルは自分のことを知ってもらうためにわざと強盗を働き、「自分こそガルーガルーだ!」と喜んで警察につかまります。

|

|

刑務所に押しかけた人々の声に応えるかの様に脱獄したデュティユルはイザベルのもとに行き気持ちを打ち明け、一緒に行こうと誘います。「ガルーガルー」の脱獄を喜ぶイザベルでしたが、突然の出来事に後込みしてしまう彼女にデュティユルは考え込み、裁判を受けるためにまた刑務所に戻るのです。

ところが裁判に現れた検事というのがなんとイザベルの夫。たくさんの人がデュティユルの弁護をしましたが検事は死刑を求刑。だがデュティユルには切り札が! 銀行に強盗に入った時に見つけた検事の悪事の証拠を突きつけ、ついに検事を追い出したのです。

デュティユルの気持ちが伝わりイザベルと愛を誓います。ところが彼は幸せな彼女と違ってひどく疲労困憊。元気を取り戻そうといつか医者からもらった薬を一気に飲んで、愛するイザベルの誘いに応えるためにいつものように壁を通り抜けようとするデュティユルですが…

|

|

以上は劇団四季のミュージカルのストーリーですが結末はお楽しみ! 角川文庫からマルセル・エイメ短編集が発行されていますし、ミュージカルのビデオも出ているようです。原作とミュージカルとでは微妙に違うので、その点も比べてみると面白いかもしれませんよ。

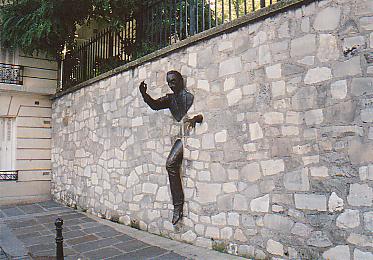

もうお気付きかと思いますが、この広場の一角に「壁抜け男」の銅像があります。まさに壁を抜ける瞬間! エイメの死後20年以上経った1989年に除幕されました。この近くに住んでいる人でしょうか、ひげをたくわえた紳士が「ここに夕方来てごらん。この像は真西を向いているから夕陽が一直線に当ってとても幻想的だよ」と教えてくれました。

ふと「壁抜け男・デュティユル」の向いている西の方角を見ると、さえぎるものが何もなく遠く郊外の風景が一望できます。そしてこの広場にイザベルの姿を探したのですが… ま、デュティユルには見えていることでしょう。

|